福岡県生まれ。映画、CM、ミュージックビデオの監督・脚本をはじめ、サザンオールスターズ初のドキュメントムービーなど様々な分野で活躍。実の父との関係を綴った短編映画『クレイフィッシュ』(10)がShort Shorts Film Festivalで最優秀賞と観客賞を開催初のダブル受賞。その他、多くの短編映画が国内外で高く評価される。『最初の晩餐』(19)が第34回高崎映画祭で最優秀監督賞ほか最多4部門を受賞。本作が劇場長編映画デビュー作である。

http://shirotokiwa.jp/

映画監督

映画監督

様々なジャンルの映像作品を手がける常盤司郎監督。昨年公開された映画『最初の晩餐』は、日本全国で公開され、さらには海外での上映も続いている注目の作品です。「家族」をテーマに、日本の四季、人間が生きること死ぬこと、そしてつながることについて描かれています。映像を撮影し続ける常盤さんが映画や映像という視点から考える、今の「日本の色」とは。

先日の授賞式のスピーチでもお話したのですが、10歳の頃から映画監督を志してきたので少し遠回りをしてきたのかもしれません。作品が評価されて、更に映画館での上映の際、何度かエンドロールで拍手が起こったみたいなんです。日本の劇場で拍手が起こることはほとんどないので、監督としては最高に嬉しかったです。

子供のころはよく変わった子供だったと言われていて、5歳か6歳の時から映画のサントラばかり聴いて育ってきたんです。これは親の嗜好ではなく、自分の意志でした。まだ僕が小さい頃はビデオデッキが登場したくらいで、気軽に映画が観られなかったんです。だから、1回観た映画のサントラを聴いて、それを手掛かりに自分で思い出して充実感を得ていました。そういう育ち方をしたので、自然にこの仕事を選んだのだと思います。

そうですね。それがある意味すごく勉強になっていたと思います。それこそ、好きな映画は友人にカセットテープで音だけ録ってもらって、2時間の作品をセリフから、BG(劇中音楽)、SE(音響効果)まで全部言えていたくらいなんで(笑)。でもそれは言えることが大事なわけではなく、好きな映画を脳内で再生することが大事だったんです。おそらく常盤司郎版の映画が流れていたのだと思います、自分の頭の中で(笑)。

企画・プロデューサーの杉山麻衣さんから企画の提案があったのは7年以上前で、彼女から「ステップファミリーの映画を作りたい、その映画を作れるのは常盤監督だと思います。」と言われました。そこからお題でもある「ステップファミリー」という枠のなかで脚本を考え始めました。自分の家族設定と同じではないのですが、描かれている感情や体験は、過去の自分の記憶からひっぱりだしてきた感じです。例えば一品目の目玉焼きのエピソードですが、実際僕の母が盲腸で1週間入院したときに、炊事場に立ったことのない父が(目玉焼きではなかったですが)料理を作ってくれて、それを後々まで自慢されまして(笑)。その他も焼き芋ドカーン事件とか、通夜の席ではなかったけど、親戚に胸ぐらつかまれたりしたのも実体験ですね。

撮影を開始したのは2月でした。冬のシーンを撮り、3か月後に夏至の日の通夜のシーンを撮影しました。その3か月の間に桜だけ撮りに長野に行ったり、山だけ撮りに行ったり、新人監督で潤沢な予算があるわけではなかったのですが、豊かな自然の色彩を切り撮ることができたと思っています。桜があって、緑が芽生えて、秋があって、雪がある。時間や四季の経過があることによって、家族の時間、家族が過ごした季節が嘘ではなくなるというか、そこがちゃんと見えるようになったと思います。

映画の制作では脚本順に撮っていくことが多いのですが、この作品では東家(主人公の家族)の歴史の順撮り、つまり一番古い出会いのシーンから撮影して、過去の思い出を追っていき、現在を撮影したので、再婚同士の家族が家族になってゆく経過を実際に感じられて面白かったですよ。

この作品に限らずですが、現場でとらえられるものは現場でとらえよう、ということが基本にありますよね。作られたものではなく、その場で発生、発色されているもの。色に限らず、芝居もそうだし、この空気を切り撮る、ということに集中するようにしています。それと、しっかりお芝居を観て欲しいので、その画面のなかに余計な色の情報を入れないように心がけています。例えば終盤で、主人公の鱗太郎が彼女にビンタされるシーンがすごく好きなんですけど、そのシーンで背景に赤い看板があったらそっちに目が行っちゃうじゃないですか。観客の集中が途切れてしまう。そういうことは気にしますね。

映画で重要なのは2時間を自然に観ていられるか、ということだと思います。芝居も色も一緒で、グラデーションの作り方とか、抜き方が、2時間という枠組みのなかでは大事な要素になってくるのかなと。30秒とか5分の作品だとまた違う色合いになると思います。2時間という枠組みは、例えるとコース料理みたいなものなので、インパクトだったり違和感があまりに強いと、お腹一杯になっちゃうんですよね。だから、自然でありたいなと思っています。VFXも使いますが、僕の場合は足し算ではなく、引き算なんですよね。いかに、そこにあるものが自然であるかということに徹しています。

日本は海に囲まれた島国だから、ブルーですかね。なぜ、日本の内のものでなくて、囲んでいるものを選んだかというと、日本映画の立ち位置が内を向いているような気がしたからです。現状として、邦画は国内のお客さんに観てもらえると経済が成り立つようになっている気がします。例えば韓国の人口は日本の半分位ですが、だからこそ映画も海外に目を向けているだろうし、海を渡っているのだと。その戦略をもって、ここ何十年やってきた韓国映画が実を結んだのが『パラサイト』だと思うんです。カンヌでパルム・ドール(作品賞)、アカデミー賞で作品賞、監督賞、脚本賞、国際長編映画賞を獲って、本当にすごいことですよね。じゃあ日本はとなると、まだまだ外を向ききれていない。だから僕は、日本の映画も海を渡るべきで、外に目を向けられるようになりたい、そういう映画を作っていきたいと思っています。

なので、気持ちの良いオーシャンブルーではなく、荒れ狂う海の色を選びました。日本の映画界が、僕の作品が、荒海を船出できるようになりたいな、という想いを込めて。

映画を作る時、スタッフもキャストも同じ船に乗っているように感じることがあります。映画じゃなくてもモノ作りというものはそういうもので、全精力を注いで、信頼できる仲間と作った最高の作品なら、外に向けて発信していきたいと思いますね。

映画祭の授賞式も終わって落ち着いたので、考えなきゃいけないですね(笑)。今作で「家族」というある種の大きな問いかけをしたので、家族自体は出てくると思いますが全然違う方向性にしたいと思っています。今回の作品はファミリー映画というカテゴリーかもしれませんが、サスペンス的な展開の映画でもあります。フォーマットの呼び名が一つだとしても、いろいろな要素が絡んでくるほうが作っていても面白いかな。一つの括りでは割り切れないものを作り続けたいですね。

映画『最初の晩餐』Blu-ray&DVD、小説『最初の晩餐』(ミシマ社)が全国書店にて発売中。

掲載日:2020年5月12日(火)

荒波を乗り越え、外界へ漕ぎだすとき

| NOCS 品番 | : 7.5B 4-(e1)(左) |

|---|---|

| NOCS 品番 | : 7.5B 4-9(左から2番目) |

福岡県生まれ。映画、CM、ミュージックビデオの監督・脚本をはじめ、サザンオールスターズ初のドキュメントムービーなど様々な分野で活躍。実の父との関係を綴った短編映画『クレイフィッシュ』(10)がShort Shorts Film Festivalで最優秀賞と観客賞を開催初のダブル受賞。その他、多くの短編映画が国内外で高く評価される。『最初の晩餐』(19)が第34回高崎映画祭で最優秀監督賞ほか最多4部門を受賞。本作が劇場長編映画デビュー作である。

http://shirotokiwa.jp/

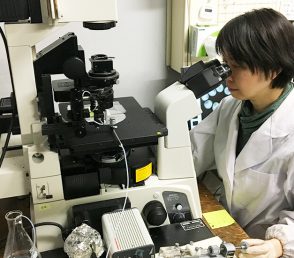

棘皮動物であるイトマキヒトデの研究を専門とする理学博士の細田絵奈子さん。映像の世界から生物の「分子」の研究に飛び込んだ経歴の持ち主です。日々、顕微鏡で見つめる生物と「色」の関係性とは?私たちの知らない生物の世界から見えてくる、今の「日本の色」について語ってくださいました。

外資系化粧品メーカーに務めたのをきっかけに、ヘアカラーや色彩学との関係が始まった中川登紀子さん。ヘアカラーと言えば白髪染めだけだった時代は終わり、近年ではヘアカラーは自己表現のツールとなり、ファッションに合わせて楽しむ時代となりました。美意識の変化とともにアップデートされる、今の「日本の色」について中川さんにお話をお聞きしました。